北海道の郷土料理

最終更新日 2019年10月22日

Contents

北海道の料理・食文化

「食」、特に「郷土料理」という観点から見ると、北海道は日本のその他の地域と比較すると些か特殊なところだ。現在の北海道はその大部分が、元々アイヌの人々が生活していた地に後から本州などの外の人々が入って出来上がった所。ゆえに、北海道内で数百年以上に渡って食され、伝えられてきた固有の食文化、郷土料理やそのルーツという意味では厳密にはアイヌの人々の料理となる。鮭や鹿などを使った「オハウ」という汁物、「サヨ」と呼ばれる粥、「ラタシケプ」という野草の煮物や和え物、そして干し肉や干し魚など。今の「北海道料理」はそれらに「江戸時代中頃より松前や函館を基点に次第に増えた日本各地から移ってきた人々の、それぞれの出身地域の様々な食文化」が融合したもの、ミクスチャーという事になるだろうか。

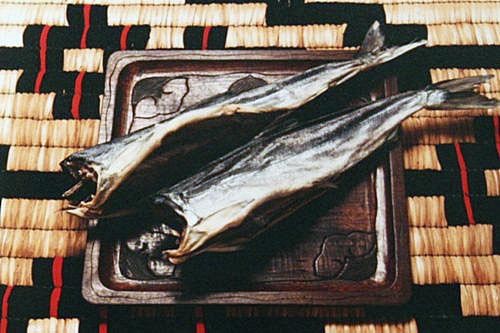

「チェプオハウ(魚の塩汁)」

「サッチェプ(干し鮭)」

アイヌの食文化と、道外からやってきた各人、各家庭の出身地域の食文化、食習慣、郷土料理、それらが次第に合わさり、今の北海道の食文化、郷土料理が出来上がったという訳。北海道の郷土料理にアイヌ語の名がついた食べ物や、「日本各地の郷土料理に似ているもの」が数多くあるのもそういった理由だ。

ちなみに「日本各地から入ったそれぞれの郷土の文化」に関して、非常に興味深いのは、現在も出身地に住む人々の間よりも北海道に渡った人々の間で、それらの文化、習慣がより濃く息づき、今に至るまで残っているケースも少なくないということ。現在の日本に住む人々よりも、南米などに移り住んだ移民の人々のほうが、日本伝統の文化をより大切にしている傾向がある、というのに似ているのかもしれない。

自然の中に暮らし、自然と共に生きてきたアイヌの人々の伝統的な食文化と、日本各地の多種多様な食文化が様々に混ざりあって出来上がった魅力的な北海道の食文化。例えば、上記のアイヌの汁料理「オハウ」がその原点といわれる「三平汁」や「石狩鍋」。「ルイベ」に代表される名前自体も受け継いでいる食べ物・料理。また、例えば、東北各地にも見られる「飯寿司」。「シソ巻き」や各種の漬物など。枚挙に暇が無いほどに、様々に交じり合い、交差し、影響しあって出来上がっているのが今の「北海道の郷土料理」なのだ。海に囲まれた広い大地、豊かな食資源に恵まれている北海道の郷土料理、家庭料理、そして北海道らしさ溢れるご当地グルメの数々。その一端を見てみよう。

北海道の料理の素材

近海で取れる豊富な「にしん」や「しゃけ」「タラ」「カニ」「昆布」等の魚介類、そして「筋子」や「たらこ」「数の子」「塩引き鮭」等の魚介加工品と、肥沃な大地で育つ「じゃがいも」や「ニンジン」「タマネギ」などの野菜類や豆類などを使った料理が北海道の食事の真髄。干し魚や汁物などアイヌの人々の食文化と、日本各地から開墾などで入ってきた「内地」(北海道の人は主に北海道外の人をこう呼ぶ)の食文化、及び明治に外国からやってきた人々の洋食文化が入り混じって、豊かな食文化を形成している。主な名産品は、昆布、ジャガイモ、鮭、ウニ、ホタテ、とうもろこしや米、コムギ等の穀物豆類、鮭、すじこ、毛がに、花咲きがに、タラバガニ、ほっき貝、タラ、ホッケ、ししゃも、コマイなどなど。

鮭と貝類(右から赤貝、真つぶ、ホッキガイ、天然ホタテ貝)

タラバガニ、毛ガニ

ササタケ、タコ

三平汁

三平汁

塩鮭の身や頭、アラと大根やニンジン、ジャガイモなどの野菜がたっぷり入った汁物が三平汁だ。しっかりと昆布でひいた出汁に鮭の旨みと野菜の甘みが溶け出して、じんわりほっこりと温まる汁物になる。汁の塩味も基本、鮭から滲みだしたものだ。見た目も荒々しく、作り方もざっかけながら、深みのある味わいが特徴だ。今では鮭を使う家庭が多いが、昔は鰊の糠漬けがよく使われていた。秋から冬にかけて食べられる事の多い「北海道の海の幸と大地の恵みがたっぷり詰まった汁物」それが三平汁なのだ。

ジンギスカン

ジンギスカン

北海道の肉料理といえばジンギスカン。札幌などには行列のできるジンギスカン専門店もあるが、北海道の人々は自分たちで食べることが多い。家でも食べるが、どちらかといえば浜辺や広い家の庭で食べるイメージだろうか。花見や帰省などで人が集まる時には鉄板やホットプレートを囲んでジンギスカン!お店や家庭では鉄兜のような専用の鍋を使うジンギスカンも、外では鉄板かホットプレートで手軽に。(最近では使い捨てのジンギスカン鍋もあって便利。花見などでは全部セットになったものもある。)もくもく立ち上る煙も外ならなんのその。ビールやお茶、ジュースを片手に、肉をつっつき、タレにつけてハフハフと頬張れば、羊の肉の旨味が全身に染みわたる。「あーっ、幸せ!」と思わず唸ってしまう瞬間だ。

ウニ

写真をクリック(タップ)で詳細へ

ご存知の様に、ウニは日本各地の海で獲れ、食べられている。アカウニ、ムラサキウニ、バフンウニなど地域によってよく獲れるウニも違い、勿論、どこのウニのどの種類もそれぞれ美味しいが、「ウニ」といえばやはり北海道産をイメージする人も少なくないだろう。ウニは意外に雑食性で与えれば野菜なども食べてしまうというが、やはり海藻、特に昆布が大好物。そう、出汁をとる為の昆布を沢山食べてウニは育つのだ。良質の昆布を産出する北海道のウニが美味しくないわけがない。それは、羅臼や利尻、日高、積丹、恵山などの名だたる昆布の名産地が、ウニの名産地でもあることからも判るだろう。北海道に生息するうには主に「エゾバフンウニ」と「ムラサキウニ」。どちらが美味しいかは好みによって分かれるところだ。鮮度がよく質の良いものならあまり間違いは無いが、出来れば産地にまでこだわりたい。

塩水ウニ

北海道の市場では塩水に漬けただけの「塩水ウニ」も売られている。ミョウバンなど余計なものが一切入っていないその味は、「幸せ」そのもの。一口頬張れば、芳醇な香りが口いっぱいに広がる。

ウニ丼

ウニ丼

そのウニを惜しげもなくたっぷりとご飯にのせて食べるのが、うに丼。ウニをそのまま醤油をつけて食べても美味しいが、ほかほかご飯にのせることで、少しだけ温まってとろみを増したウニの甘みがご飯の甘みと合わさり波状攻撃のように口の中に押し寄せる。ウニとご飯を噛み締めながら、知らず知らず幸せまでも噛み締めている瞬間なのだ。

ウニご飯

ウニご飯

さらに、その生で食べても美味しいウニを贅沢にもたっぷりと炊いて、ご飯にのせて食べるのがウニご飯。これも全国各地に同様の食べ方があるが、北海道のウニで作る「ウニご飯・うに飯」の素晴らしさは特筆もの。生とは又異なる食感と甘み、ぽってりとした食べ応え。はふはふと箸でかきこんで、あっという間に器は空になること必至だ。

カスベ(かすべ・カスペ)

カスベは「ガンギエイ」というエイの一種。地域によっては「かすぺ(Kasupe)」とも呼ぶ。北海道ではこのヒレが普通のスーパーに売られており、カレイと同じように煮付けて食べる。カスベは北海道以外でも青森、秋田、山形などでも食べられていて、それ以外の地域でも徐々にスーパーなどで見かけることも多くなってきたが、まだまだあまり馴染みのない素材だろう。「エイ」だけに、時に独特の香りが強い場合もあるが、ぷりぷり、とろとろっとした食感で、骨(軟骨)まで食べられるので、大好物の人も多い。そのとろけるような食感は、まさにコラーゲンたっぷり、という感じ。カスベは煮付け以外にも新鮮なものはお刺身として、また唐揚げや和え物、煮こごり、みそ焼きなどにしても食べる。北海道には「カスベ」の専門店もあるほどだ。

カスペの煮付け

シソ巻き

シソ巻き

ご飯のおかずやお酒の肴として親しまれる「シソ巻」

シソ巻きは味噌をシソの葉で巻き、揚げたり焼いたりしたもの。北海道の他、福島県、宮城県、岩手県などの東北地方および静岡県西部でよく食べられている食べ物だ。北海道ではエンドウを味噌で炒め、それをシソで巻いて揚げることが多い。味噌の香ばしさと甘み、コク、塩辛さ、シソの香りとほろ苦さが混然一体となって、ご飯にも酒にも合う一品となる。

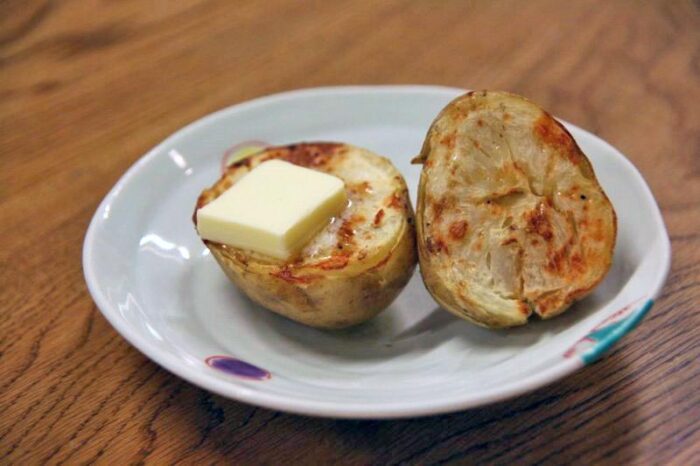

じゃがバター

じゃがバター

掘りたてのジャガイモの皮を剥き、大なべで茹ででバターをつけて食べたら最高!なじゃがバター。いかの塩辛をのせて食べる食べ方もポピュラー

ジャガイモの産地であり、酪農王国でもある北海道の、まさに北海道らしい食べ物「じゃがバター」。その名の通り、ジャガイモにバターをのせただけのシンプルな食べ物だが、これがすこぶる美味い。地域によっては、大鍋に湯を沸かし、大量のじゃが芋を茹で、それにバターをつけて昼食とする。バターの代わりに、イカの塩辛をのせても美味い。じゃがバターは、今では全国各地の夜店などで普通に見かける食べ物で、珍しくもなんともないが、北海道で食べるじゃがバターはまた格別なのである。ちなみに、現在のようなバターの製造が日本で始まったのは、明治時代の頃。明治5年(1872)に東京麻布の北海道開拓第3官園実習農場で試験的に作られたのが最初と言われる。初期の頃の日本人はバターに馴染めず、ひどい場合には匂いを嗅いだだけでもどしてしまった、という話もあるが、明治初期に外国から沢山やって来たお抱え外国人らの食習慣は次第に庶民の間にも広まり、バターもまた市民権を得ていったのだろう。やがて、北海道が一大生産拠点となるのだ。

いかゴロルイベ

いかゴロルイベ

しゃりっと刺激的な冷たさが口の中にやって来て数秒後、口の中一杯に広がるイカの身のぽってりした甘みとゴロ(内臓)のこってりした旨み。食べる前に想像した生臭さは殆ど無く、むしろ塩辛よりもいっそ食べやすい。普段、刺身や塩辛で食べるのとは一味も二味も違う、その舌触り、食べ応え。口の中に入ったゴロとイカの身が体温でじわり融けて、旨みがあふれ出す。「冷たさ」も食感の大事な要素の一つだとしみじみ気づかされる瞬間だ。

「ルイベ」とは通常、鮭やマスを生のまま冷凍し、完全に解凍する前に食べる食べ物だが、イカごろルイベとは、まさに読んで字のごとく、イカのゴロ(内臓)を凍らせて作るルイベだ。鮮度が落ちたから冷凍するのではない。新鮮なイカでこそ作られる。内臓を凍らせることによって、水分が抜け旨みがぎゅっと凝縮される。酒飲みにとっては、これは酒がないとなんとも始まらない。ワサビ醤油にちょんとつけてその濃厚な旨みを味わい、辛口の酒をきゅっとやる、その瞬間、ほかに何がいるだろうか。

イカの刺身

生姜醤油で食べるのが一般的だが、新鮮なゴロを醤油に溶かして食べる少し変わった食べ方も

日本ではアオリイカ、ヤリイカ、スミイカ、剣先イカ、ホタルイカ、モンゴイカなど様々な種類のイカが獲れ、また食されているが、食用にされるイカの7割以上はスルメイカ。そのスルメイカの一大産地が北海道の近海だ。焼いたり、乾燥させたり、煮たりと多種多様に調理されるが、やはりダイレクトにその美味しさを堪能しようと思ったら、刺身だろう。北海道以外の地域ではワサビ醤油で食べる場所が多いが、北海道では生姜醤油で食べるのが主流。獲れてから一日経った少し柔らかくなったイカの刺身を好む人もいるが、やはり産地でなくては中々食べる事のできない獲れたての鮮度抜群のイカの刺身、特にその日の朝獲れたイカをその日の朝食で食べることができたなら、その透き通ったこりこりっとした身のえもいわれぬ甘みの応酬に身もだえするに違いない。

イカソーメン

イカソーメン

イカの身を長めに切り、醤油や麺ツユにつけてまるでソーメンのように食べるのがイカソーメン。新鮮なイカが沢山獲れる北海道、特に函館の名物だ。ソーメンとは呼ぶものの、実際多くは細身のうどんほどの太さだが、通常の刺身とはまた一味違った歯ごたえと喉越し、つるりとしたその味わいは中々乙なもの。

イカ飯

イカ飯

米の不足していた戦時中に「少しでも米を節約することができて尚且つ美味しく食べられるもの」を、という事で当時大豊漁だったスルメイカを使って作る料理として考案された、という逸話を持つ「イカ飯」は北海道の渡島地方の名物として有名な食べ物。ゲソ(足)を外したイカの胴体に、米とゲソを刻んだものなどを詰めて楊枝で止め、醤油や酒などと共に炊き込んで作る。イカの胴内でふっくらと炊き上がったご飯にイカの旨みと調味料が浸み込んで、何とも言えぬ美味しさだ。北海道以外では、青森などでも比較的良く食べられている。おかずにも、おやつにもぴったりな料理、それが「イカ飯」なのだ。

酢イカ

酢イカ

秋も終わりの頃の肉厚のイカを使い、中にニンジンなどの野菜をつめ、一煮立ちさせた酢につける保存食。柔らかな酸味とイカの旨みが交じり合って、くせになる味だ。お酒にとてもよく合う。

松前漬

松前漬

北海道以外でもこれを特にお正月用の一品として食べる地域も少なくは無いだろう、するめや昆布を細切りにし、数の子を入れて醤油と酒で漬け込んだ、漬物と呼ぶには少し豪華で贅沢な食べ物が「松前漬け」だ。その名の通り、北海道の渡島半島の西部、松前藩(現在の松前)発祥の郷土料理。鰊が豊富に取れ、数の子が手に入りやすかった地ならではの品だ。スルメと昆布の旨み、昆布から出た粘り気が醤油や酒と絶妙に相まって、数の子にとろり絡み合い、風味豊かで品のある、かつ安心できる美味しさを醸し出す、酒のつまみにもごはんのおかずにもぴったりの品となる。勿論、買うのもよいが、材料が手に入ったなら是非一度手作りする事をおすすめする。子供の時分によく作るのを手伝わされた事を思い出してみても、松前漬けの作り方は非常に簡単だからだ。スルメイカと昆布を乾燥した状態のまま、適宜(好みの細さに)細切りにし、そこにこれまた適宜塩抜きした数の子を入れ、醤油と煮切った酒を入れるだけ。後は冷蔵庫に保管して、日に何度かかき混ぜれば、3,4日後から一週間後くらいには熟れて食べ頃となる。ニンジンや生姜などを入れる地域もあるが、本来の松前漬けといえば、「スルメイカと昆布と数の子」。このトリオが織り成す味の舞踊こそが本場北海道松前の「松前漬け」なのだ。

腹にたっぷり数の子が詰まった鰊

身欠きにしん

氷頭なます(ひずなます)

氷頭なます

氷頭なます。馴染みのない人には、これは一体なんだ、と想像もつかないだろう。字面を見ても、音を聞いても、実物を見ても何か判明しないかもしれない。「氷頭」(ひず)とは、鮭の頭の先っぽ、鼻先から目にかけての部分の軟骨のことだ。こりこりっとした独特の食感と、氷の様な透き通った見た目を持つ珍味。北海道以外でも、鮭の獲れる青森県や新潟県、および岩手県の沿岸部で食べられている。「氷頭」は、「なます」の他、片栗粉をまぶして揚げても美味しい。

ホタテの刺身

ホタテの刺身

煮ても焼いても美味しいホタテだがやはり刺身で味わうあの甘さは格別だ。北海道のものは貝柱も大きく身がぷりぷりとして、食べ応えがある。サロマ湖や岩内湾、内浦湾などで養殖されているほか、北海道道東では小型の底引き網で捕獲もされている。

ホタテの干貝柱

ホタテの干貝柱

青森と並ぶ帆立貝の一大産地である北海道は、干貝柱の生産も盛ん。刺身で食べられる新鮮なホタテのプリッとした大粒の貝柱を天日でじっくり手間隙かけて乾燥させて、ホタテの干貝柱は出来上がる。天日に干される事で、旨みがぐっと増した帆立の貝柱はそのままを少しずつほぐして食べれば、もう堪らない酒のつまみとなる。じわりと滲みだす天然の旨み成分。口の中に広がる潮の香り。「天日で乾燥させる工程」を調理法の一つと考えるならば、これほどまでにシンプルながらも自然の旨みを引き出す調理法も無いだろう。まさに自然の恵みに満ち満ちた品だ。中華料理でも干貝柱は干アワビなどに次ぐ高級な素材の一つでもあるのはご存知の通り。水に戻してやれば、戻し汁は極上のスープとなる。

北海道の帆立の名産地の一つ「猿払」の帆立フライ

猿払産の帆立の刺身

ホッケ(ほっけ)

ホッケの開き

今や、道外の居酒屋でも普通に見かけるようになったホッケだが、やはり本場北海道で味わうホッケは最高だ。しっかりと脂がのり、独特の旨み甘みを備え持つ。三十センチメートルはあろうかと思われるホッケがどんと運ばれてくるとそれだけで感動してしまうほどだ。味にうるさい沿岸部の漁師は、「岬一つ越えただけで獲れるホッケの味が違う」と言う。磯の形状などで、より並みの激しい場所に棲んでいるホッケの方が味が良いのだそうだ。北海道では、新鮮で脂ののったホッケは、焼いて食べるほか「煮付け」で食べることも多い。新鮮なホッケの煮つけは、「焼き」とはまた違う深い味わいで格別だ。また「刺身」などにして食べることもある。道内の寿司屋ではホッケの寿司を出しているところもあるので、見つけたら是非お試しあれ。

炉端焼き

炉端焼きは仙台発祥といわれる、囲炉裏端で素材(当初は主に野菜類)を焼いて客に提供するという形態のお店。それが釧路に伝わり、今や釧路は炉端焼きのメッカとなっている。昔ながらの、囲炉裏を囲うようにして客席があり、炭火で注文の品を焼いてお客に提供するという店もあるが、焼肉のように、客席ごとに網をのせた炭火のコンロがあり、客が自ら好きなように焼いて食べることが出来るお店も人気だ。

炉端焼きのページへ

ゴッコ汁(ごっこじる)

冬の北海道のスーパーや市場などで見かける、なんともユーモラスで不思議な見た目をした魚、それが「ゴッコ」だ。正式名称は「ホテイウオ」というのだが、北海道では「ゴッコ」と呼ばれる。主に道南の渡島半島で食べられており、汁物に仕立てた「ゴッコ汁」が、地域の漁師料理・家庭料理として親しまれているのだ。ポテっとした丸みを帯びた形、厚いゼラチン質に覆われた身はアンコウのような食感を持っており、ゼラチン質のために好き嫌いが分かれる魚でもあるが、その独特のコクと旨味は好きな人には堪らない。一般的には醤油味で食されることが多く、内臓を取り、一度湯通ししてから、昆布出汁に入れて煮立て、酒、醤油で調味、ねぎや豆腐、海苔などとともに調理して汁ものにする。寒い時期に道南を訪れたなら、是非とも試してみたい一品だ。

ゴッコ汁のページへ

飯寿司・飯鮓

新鮮なほっけや鮭、コマイ、にしんなどを、キャベツ、にんじん、大根、しょうがなどの野菜や薬味と共に、糀(こうじ)、塩で漬け込んだ発酵食品。正月に食べる定番料理としても親しまれている。冬の寒い時期だけに作られる、北の地方ならではの郷土料理。

飯寿司・飯鮓のページへ

めんめ

カサゴ目カサゴ亜目フサカサゴ科の魚「キンキ」のことを道東では「めんめ」と呼ぶ。「キンキ」といえば、白身の最高級の魚。豊かな脂と香り、ふわっとした旨みが溢れる大変美味な魚だ。水揚げ量が少ないため希少で高価な魚だが、都市部で食べることを考えると北海道では幾分かリーズナブルな値段でお目にかかれることもある。その味わいは奥深く、一度食べたらやみつき。道内の飲食店で巡り会うことが出来たら、値段と相談しつつ、是非試したい魚だ。

めんめのページへ

そい・北釧サバ

北海道を訪れたら味わいたい海産物は沢山あるが、中でもソイや北釧鯖は、是非忘れずに堪能したいお魚だ。北海道では鯛に匹敵する美味しさともいわれる「ソイ」、釧路沖の脂が乗った真さばで、釧路のブランドサバである「北釧鯖」。新鮮で脂ののった刺身を食べれば、あらためて「北海道っていいよなぁ」と幸せな気持ちに包まれることだろう。

そい・北釧サバのページへ

北海道のラーメン

広大な面積を持つ北海道には札幌の味噌ラーメン、函館の塩ラーメン、旭川の醤油ラーメンを筆頭に、釧路、上川など各地にそれぞれ特色のあるラーメンがある。さらには毛ガニが一杯どんと入ったものやタラバガニの足が丼の上に横たわって出てくるものなど、産地ならではのご当地ラーメンも魅力的。北海道を訪れたら忘れずに試したい食べ物の一つだ。

カニ入りラーメン

カニ入りラーメン

旭川ラーメン

塩ラーメン

カニラーメン

札幌みそラーメン

旭川ラーメン

塩ラーメン