うどん

最終更新日 2024年12月31日

Contents

- 1 日本のうどん

- 2 うどんの起源

- 3 稲庭うどん

- 4 大館さくら煮込みうどん

- 5 麦きり

- 6 桐生ひもかわうどん

- 7 水沢うどん

- 8 耳うどん

- 9 加須うどん

- 10 川越ぶっかけ

- 11 芋うどん

- 12 こうのす川幅うどん

- 13 武蔵野うどん

- 14 吉田のうどん

- 15 ほうとう

- 16 おざら

- 17 氷見うどん

- 18 小松うどん

- 19 寒天うどん

- 20 桜えびのかき揚げうどん

- 21 味噌煮込みうどん

- 22 きしめん

- 23 伊勢うどん

- 24 亀山みそ焼きうどん

- 25 かすうどん

- 26 のっぺいうどん

- 27 讃岐うどん

- 28 鳴門うどん

- 29 たらいうどん

- 30 津山ホルモンうどん

- 31 博多うどん(福岡うどん)

- 32 どぎ肉うどん(どぎどぎうどん)

- 33 ごまだしうどん

- 34 五島うどん

- 35 魚うどん

- 36 味・トッピングのバリエーション

- 37 天ぷらうどん

- 38 とろろうどん

- 39 たぬきうどん

- 40 肉うどん

- 41 肉汁うどん

- 42 鍋焼きうどん

- 43 きつねうどん

- 44 花巻うどん

- 45 かちんうどん

- 46 けいらんうどん

- 47 きざみうどん

- 48 卓袱うどん

- 49 カレーうどん

日本のうどん

日本各地のうどん・様々なうどん

麺の太さ、コシ、具材、出汁の種類、茹で方、食べ方、実に様々な種類のある日本のうどん。ブームを巻き起こし、攻略本が出、今や県の愛称にまでなっているうどん県・香川の「讃岐うどん」をはじめ、「稲庭うどん」、「水沢うどん」、「五島うどん」、「氷見うどん」「なるとうどん」「博多うどん」といったそれぞれに特徴的なご当地うどん。

肉、魚、野菜、卵、昆布、揚げ物、練り物など豊富なトッピングと、昆布、いりこ、鰹節、鯖節、アゴだし等の出汁。温かいのや冷たいの、麺は冷たく出汁は温かいものや、釜から上げたそのままのアツアツを湯ごと器に投入し、ダシで食べるものなどなど、多種多様、多彩な日本のうどん文化。さらさらっと朝食や昼飯に、間食に、晩ご飯に、そして飲んだあとの締めにと、色々なシーンで食され、多くの人々に愛される、日本が世界に誇る麺文化の一つだ。

うどんの起源

うどんの起源は奈良時代に中国から渡来した「索餅(さくべい)」と呼ばれる小麦粉などで作られた菓子の一種といわれる。同じく小麦から作られるそうめんや冷麦と一緒だ。その後、鎌倉時代、室町時代を経て各地に様々な形で伝わっていった。呼び名も様々で、一般的にうどんと呼ばれるようになったのは江戸時代からだ。祝い事などの際に振舞われる「ハレ」の食であったと同時に、棒手振(ぼてふり)と呼ばれる天秤棒を担いで町内を売り歩く商人によって売られたり、屋台や店などで気軽に食される食べ物でもあった。

三大うどん、五大うどんなどで定番の、讃岐、稲庭、水沢、氷見、五島の各うどんから、肉うどんや卓袱うどん、鍋焼きうどんなどの様々な具材と味のバリエーション、麦きりやきしめん、ほうとうなどと別の名前を持ち、厳密にはうどんとは多少異なるもの、寒天で作られた変り種まで、日本各地のうどんをご紹介しよう。

稲庭うどん

秋田県

細くて透明感のある麺が特徴。上品で滑らかな喉越しのうどんとして知られる。

大館さくら煮込みうどん

秋田県

秋田県の県北・大館市は馬肉食の盛んな地域。さくら煮込みうどんは、その馬肉がトッピングされたうどんだ。甘辛く味付けされた馬肉が出汁によくあう。馬肉のうどんは、長野や山梨などにも。

麦きり

山形

小麦粉をこねた生地を細く切ったもので、山形県の名物として知られる。特に鶴岡など庄内地方の郷土食として親しまれている。

桐生ひもかわうどん

群馬県

群馬県桐生市生まれの平打ちの幅の広いうどん。単にひもかわとも呼ばれる。とてもなめらかでつるりとした食感が特徴。

水沢うどん

群馬県

日本三大うどんの一つにも数えられる、群馬県渋川市伊香保の水沢地区のうどん。水澤観音に詣でる客のために提供されたのが発祥とされる手打ちのうどんで、醤油だれやゴマだれにつけて食べる。

耳うどん

栃木県

佐野ラーメンと並ぶ栃木県佐野の名物うどんが「耳うどん」。通常は細長い「うどん」が、すいとんのような塊となっていて、耳の形をしているのが特徴。

耳うどんの詳細ページへ

加須うどん

埼玉県

埼玉県の北東部にある加須市(かぞし)のご当地うどん。江戸時代に總願寺と呼ばれるお寺の門前で、参拝客にふるまわれたのが発祥という歴史ある郷土料理。コシの強いのが特徴で冷たいうどんをつゆで頂く。

加須うどんをベースに新しく生まれたメニュー、加須の「肉味噌うどん」

川越ぶっかけ

埼玉県

讃岐に負けない「うどん王国」埼玉のご当地うどん「武蔵野うどん」のバリエーションの一つ。

芋うどん

埼玉県

川越の特産品として有名なサツマイモを練りこんだ「芋うどん」。写真は紫芋を練りこんだ紫うどん。

こうのす川幅うどん

埼玉県

埼玉県鴻巣市を流れる荒川の川幅が2537メートルと日本一であることにちなんで考案されたという名物グルメ。川幅のように幅の広いのが特徴で、埼玉のB級グルメの大会でも入賞している。写真は市販のタイプ。

武蔵野うどん

埼玉県・東京都

東京及び埼玉の、武蔵野エリアで昔から食べられてきたうどん。小麦粉の香りがしっかりと感じられる太くてコシの強い麺が特徴。この地域は古くから小麦の生産が盛んだった所で、うどん食も広く行われてきたという。冠婚葬祭の席などでも振舞われてきたとか。

吉田のうどん

山梨県

山梨県富士吉田市の郷土料理でありご当地うどんとして有名なうどん。とても強いコシが特徴で、名産の馬肉が入ったもので醤油仕立てやみそ仕立てなどがある。「すりだね」で味変も楽しめる。

吉田のうどんの詳細ページへ

ほうとう

山梨県

小麦粉の生地を平打ちの麺にし、かぼちゃやネギ、肉、芋類、キノコ類などたっぷりの具材と共に生から煮込んで味噌で調味したもの。山梨を代表する郷土料理の一つ。

ほうとうの詳細ページへ

おざら

山梨県

ぽかぽかと体が温まる「ほうとう」に対して、猛暑で知られる夏の山梨で好まれるのが「おざら」。細切りの麺を様々な具材とともにさっぱりと頂く。

おざらの詳細ページへ

氷見うどん

富山県

輪島のそうめんにルーツがあるといわれる富山県の氷見市の郷土うどん。手延べタイプであるのが特徴で、なめらかなのど越しでありながら、コシもある。

小松うどん

石川県

霊峰白山の伏流水を用いて仕込んだ、細くて白くて柔らかく滑らかな麺が特徴のうどん。出汁は、昆布に、うるめ、ムロアジ、鯖節等を使用したあっさり系。1689年(元禄2年)、奥の細道の旅の途中に小松の地に立ち寄った松尾芭蕉に贈られたという逸話も残る。

寒天うどん

長野県

寒天から作られた「うどん」風の食べ物。寒天製造で知られる長野県伊那市の名物グルメ。

桜えびのかき揚げうどん

静岡県

静岡県の名産として知られるサクラエビをかき揚げにした「サクラエビのかき揚げ」が乗ったうどん。静岡のご当地グルメの一つ。

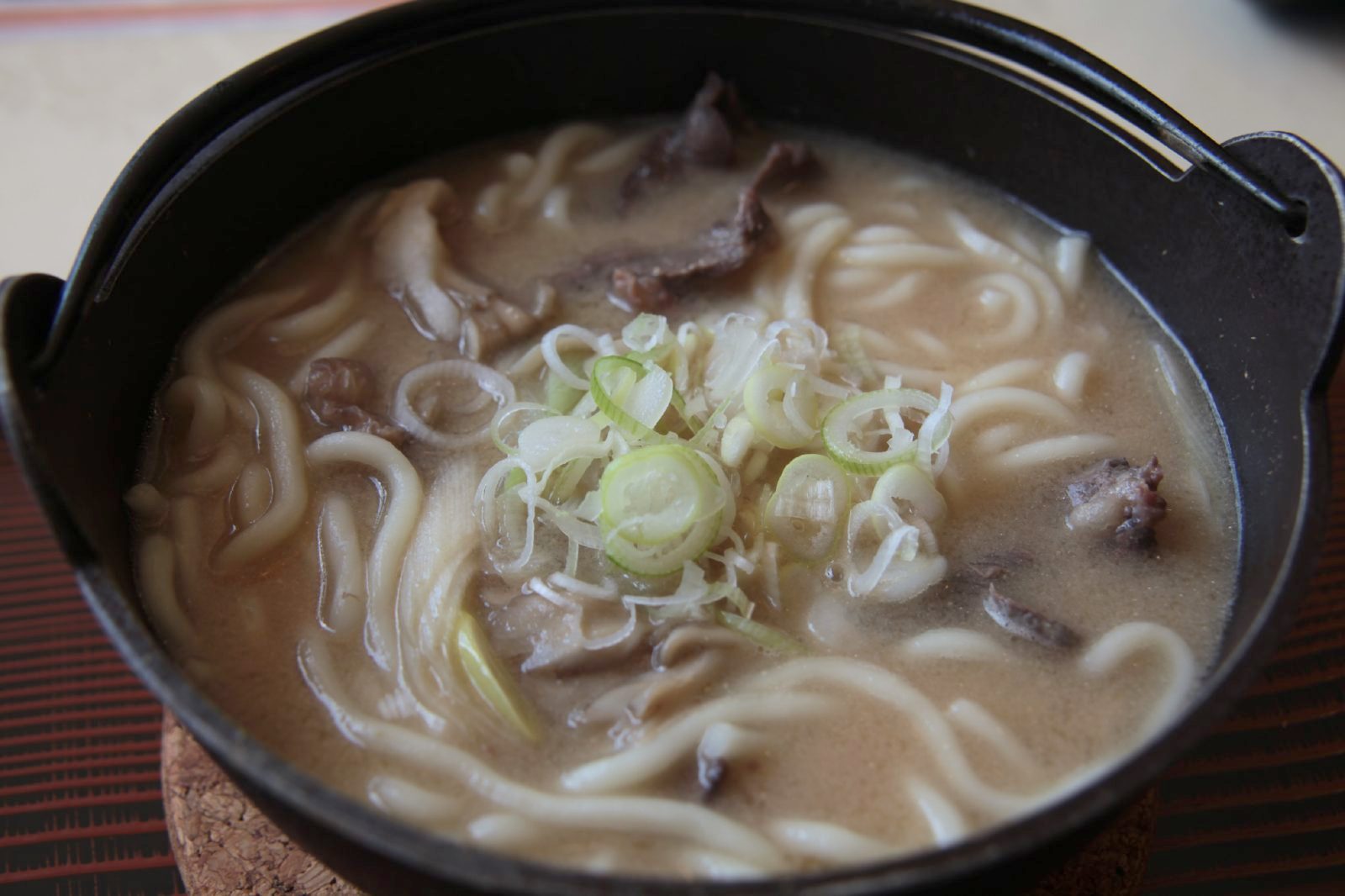

味噌煮込みうどん

愛知県

生のうどんをお湯で茹でずに直接鍋に投入して、八丁味噌味の出汁で煮込んだうどん。豊かな味噌文化を誇る愛知県の名古屋や一宮の名物。

きしめん

愛知県

きしめんの詳細ページへ

愛知県名古屋を代表する麺料理の一つ。平打ちの麺にカツオのきいた出汁が特徴。夏には冷たいバージョンも人気。

伊勢うどん

三重県

伊勢名物のうどん。アツアツのうどんに甘辛いタレをよく混ぜ込んで食べる。コシがなく柔らかなのど越しが特徴。

伊勢うどんの詳細ページへ

亀山みそ焼きうどん

三重県

亀山みそ焼きうどんの詳細ページへ

かすうどん

大阪府

大阪を代表するうどんメニューの一つ「かすうどん」。「かす」とはホルモンをカリカリに油で揚げて余分な脂分や水分を飛ばしたもので、うま味たっぷり。うどんのだしを吸い込んでプルプルの味わい。

のっぺいうどん

滋賀県

滋賀県長浜市の名物うどんで、長浜のご当地料理の一つして知られるうどん。あんかけうどんの一種で、発祥は明治時代といわれる。大ぶりのシイタケにお麩や湯葉、野菜などが入り、とろりとした汁が特徴。とろみはくず粉でつけられている。

讃岐うどん

香川県

いわずと知れた全国にその名をとどろかす名物うどん。讃岐のうどんなくして、日本のうどんを語れない、というような存在。ビニールシートを敷いた上で全身を使ってしっかりと捏ねることで生まれる、しっかりとしたコシが特徴。冷たくても温かくても美味しいうどんの王者。

讃岐うどんの詳細ページへ

鳴門うどん

徳島県

うどん王国香川のお隣にあって目立たないながらも、日常的に親しまれている徳島のうどんは、讃岐うどんに比べ、コシがあまりなく柔らかめなものが多いのが特徴。だしのおいしさも際立つ。

たらいうどん

徳島県

徳島の名物うどんの一つ。皆で囲んで食べていたため、大きなたらいに入れて供されたのが始まりという、「たらい」に入ったインパクトのあるうどん。

たらいうどんの詳細ページへ

津山ホルモンうどん

岡山県

津山ホルモンうどんの詳細ページへ

博多うどん(福岡うどん)

福岡県

「うどんにコシはいらない」という博多っ子が愛する福岡のご当地うどん。柔らかなコシのないうどんは、のど越しさわやかで、するすると入る。ごぼう天や丸天と一緒にいただくのが定番。

どぎ肉うどん(どぎどぎうどん)

福岡県

ショウガのきいた甘辛い味わいが特徴のうどん。濃い目にたかれた牛肉がトッピングされている、肉うどんの一種。福岡県北九州の小倉発祥とされるご当地うどんで、地元の人々のソウルフードの一つという。

ごまだしうどん

大分県

焼いたエソと胡麻、醤油などを合わせて作る「ごまだし」をトッピングしたごまだしうどん。大分県佐伯市で伝統的に食べられている。

五島うどん

長崎県

五島うどんの詳細ページへ

魚うどん

宮崎県

魚うどんの詳細ページへ

小麦粉が不足していた食糧難の時代に、代用食として、魚のすり身と片栗粉などで工夫して麵状にしたものをだしに入れて食べたのが発祥といわれるうどん。宮崎県の日南市周辺で主に食されているご当地うどん、郷土料理。

味・トッピングのバリエーション

日本各地

天ぷらうどん

エビや野菜、きのこなどの天ぷらをトッピングしたうどん。

とろろうどん

山芋をすりおろしたものをトッピングしたうどん。とろろの上に生卵(うずらの卵)(または温泉卵)がのせられたり、刻み海苔や青海苔が散らされていることも多い。

たぬきうどん

天かすをトッピングしたうどん。

肉うどん

醤油、酒、みりん、砂糖などで甘辛く煮た肉をトッピングしたうどん。

肉汁うどん

鍋焼きうどん

土鍋に出汁、うどんを入れ、天ぷら、蒲鉾、卵、ほうれん草、ネギなどをトッピングして煮込んだもの。グツグツと熱々の状態で提供されるうどん。東京深川発祥といわれる。アルミ鍋で煮込んだ「鍋焼きうどん」は愛媛県松山市の名物となっている。

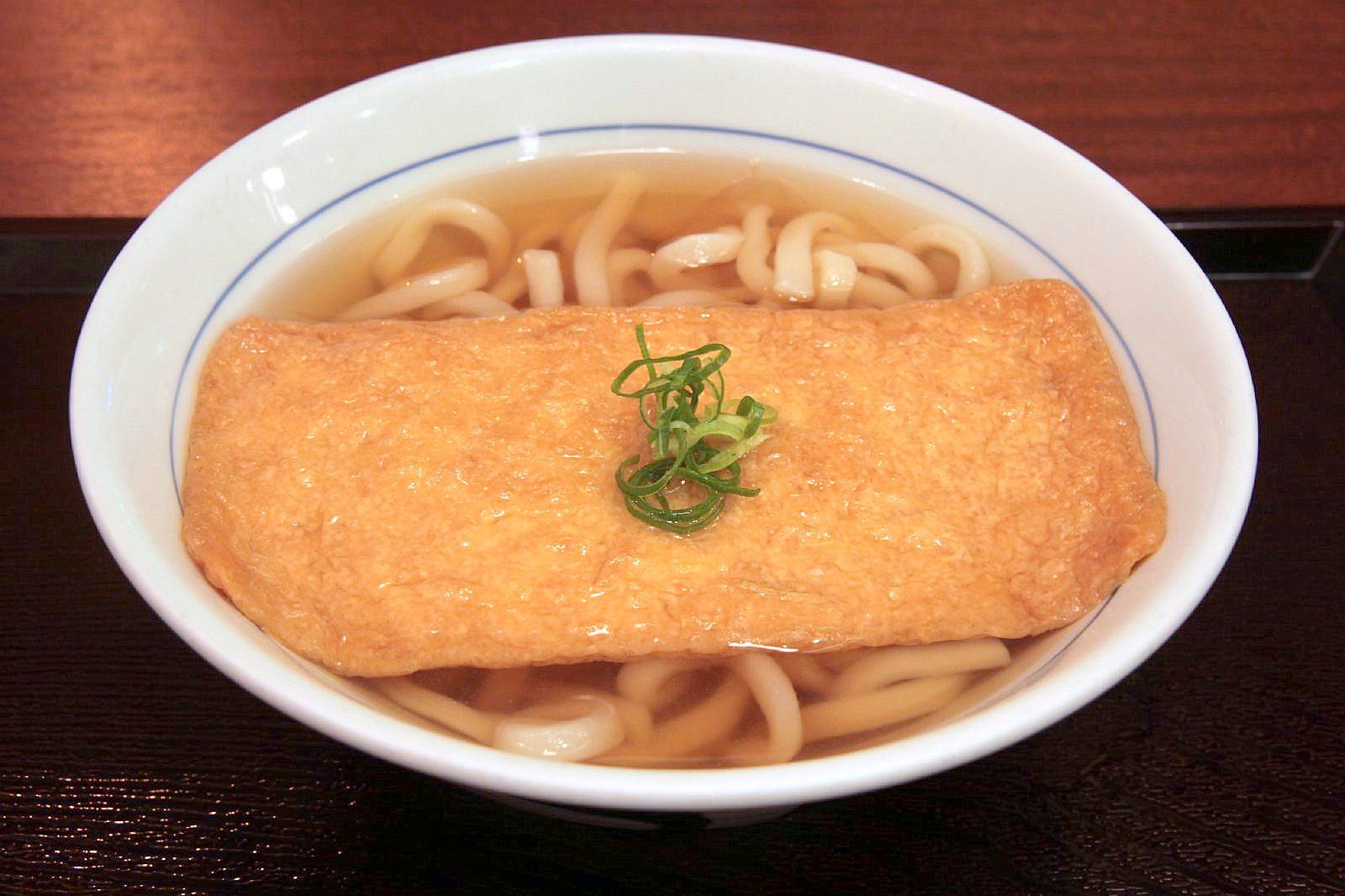

きつねうどん

かけうどんに醤油や酒、砂糖などで調味して甘辛く炊いた油揚げをトッピングしたうどん。大阪発祥といわれる。

花巻うどん

熱々のかけうどんに細かく千切った海苔をのせたうどん。散らした海苔を、桜の花びら(又は磯の花)に見たてて、「花撒き」→「花巻き」となったといわれる。出汁と海苔の香りがたまらない。

かちんうどん

「かちん」とは女房言葉で「お餅」を意味する言葉で、かちんうどんは文字通り、餅をのせたうどんのこと。京都や大阪などの一部の老舗店などで見かけるメニュー。

けいらんうどん

きざみうどん

細かく刻んだ油揚げをトッピングしたうどん。きつねうどんの油揚げと違い、油揚げを刻んだだけの味付けをされていないものが多く、よりシンプルなお揚げの味わい、出汁の旨味を感じられる。

卓袱うどん

鶏肉、ゆば、三つ葉、蒲鉾、麩などをトッピングしたうどん。江戸時代に、卓袱料理にヒントを得て考案されたといわれ、主に近畿地方や香川県などで食べられている。

カレーうどん

出汁にカレー粉を混ぜたり、カレーを出汁で伸ばしたりしてつくるカレー味の出汁で食べるうどん。地域や店によってはカレー南蛮とも呼ばれる。