天城隧道

最終更新日 2023年6月4日

日本のトンネル 「天城隧道」

静岡県

太平洋に浮かぶ島の一つが100万年~300万年ほど前に本州にぶつかって出来上がったといわれるのが静岡県の東部にある伊豆半島です。

この伊豆半島が出来る過程(伊豆半島を乗せたフィリピン海プレートが本州のアジアプレートとぶつかるエネルギー)で富士山や箱根山が形成されたというのは有名な話。この衝突は今も続いていて、伊豆半島周辺部の地殻は今も活発に活動を行っているといいます。

それを裏付けるように、伊豆半島及び周辺には、熱海温泉や湯ヶ島温泉を始め、伊東温泉、熱川温泉、稲取温泉、下田温泉、修善寺温泉など名だたる温泉も多いのです。そして、このエリアが地震の発生しやすいエリアといわれるのも、この活発な活動を続ける地殻の不安定な状態ゆえなのです。

そんな伊豆半島の中央部を南北に通っているのが国道414号線。

その国道414号を修善寺から下田方向、湯ヶ島温泉を越え浄蓮の滝を過ぎ、道の駅「天城越え」を通り過ぎるとやがて、旧道への入り口が見えてきます。かつて「下田街道」と呼ばれた天城峠を越える道です。新道よりも緑色濃く、そして細くくねっている道は、より山奥に分け入っていくことを感じさせます。

下田街道

「下田街道」は東海道、三島宿付近を起点に伊豆半島中央部、修善寺、湯ヶ島、天城峠を経て、南伊豆下田に至る道で、江戸時代には下田路と呼ばれていました。

山がちの伊豆半島は真ん中に鎮座する天城山によって南北に分断されており、道は険しく、江戸時代中頃まで人や物資の行き来は海運に重きが置かれていたといいます。1700年頃から少しずつ増えた人馬の往来の為に、街道の整備が始まったのですが、天城山の峠を抜けるルートは難所として知られていました。

1905年に、この「天城隧道」が完成したことによって、自動車も天城峠を抜けられるようになり、行き来も多少楽になったものの、昭和初期までは依然として物資の輸送は海運がメインだったそうです。

新道と旧道の分岐から10分程でしょうか、木々を横目にがたがた道を走っていくと見えてくるのが、「天城隧道」です。

「隧道」とはいわゆるトンネルのこと。かつてトンネルはこう呼ばれていました。戦後、外来語である「トンネル」が一般的になりましたが、今でも正式名称は「~隧道」となっているトンネルも多くあります。ここ、旧天城トンネルの正式名称も「天城山隧道」。今では「天城トンネル」「旧天城トンネル」と呼ばれるのが一般的ですが「天城隧道」と呼ぶ人も多いのです。

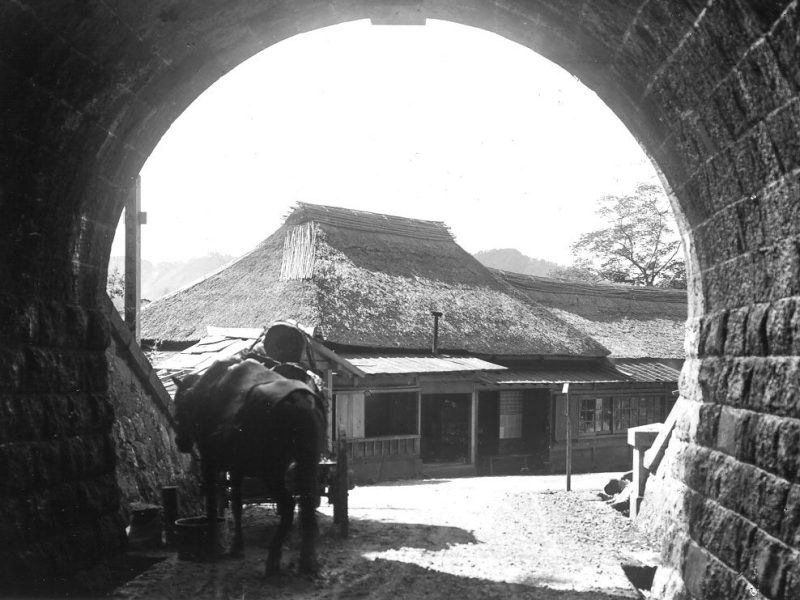

おそらく日本で一番有名な"隧道"、「天城山隧道」。1904年(明治37)完成。1970年に現在の天城トンネルが完成するまで、伊豆~河津そして下田を結ぶ重要なトンネルでした。川端康成の「伊豆の踊り子」や松本清張の短編小説「天城越え」で有名に。石川さゆりの艶やかな名曲「天城越え」の歌詞をイメージする人も少なく無いでしょう。全長445.5メートル。石造りとしては日本に現存するものでは最長のトンネルです。

その中ほどで立ち止まると

風が抜ける音が耳に飛び込んできた

上に聳える山の圧倒的な重量感

静かで巨大な圧迫感

暗闇で坑内灯がぼんやり光る

地面は壁や天井の隙間から滲み出た水で濡れている

それは淡い光を反射して

黒く優しく光っていた

突如、ゴォーという、衝撃にも似た爆音が響き

ふりむくと獣のような獰猛さで

ヘッドライトが迫ってくる

音はますます大きくなり

そして

巨大なRVが爆風のごとく目の前を通り過ぎていった

平和の戻った25秒後

数十メートル前方

ぽっかりと小さく開いた穴の向こうに

溢れんばかりの緑が生い茂っていた

暗闇に開いたその穴から

安堵色の爽やかな風が吹き込んでくる

それは

海の中で空を見つけたときの幸福感に似ていた

「天城山隧道」は、1998年(平成10年)に「旧天城隧道」として国の登録有形文化財に、2001年(平成13年)には「天城山隧道」で国の重要文化財に指定されているほか、「日本の道100選」にも選ばれています。

Japan web magazine’s recommend

天城隧道(あまぎずいどう) DATA

- 場所: 静岡県賀茂郡河津町梨本

- 交通(公共交通機関で): 伊豆急行河津駅より東海バス修善寺行きで約45分、水生地下バス停留所で下車、徒歩約30分。

- 交通(車で): 東名高速自動車道沼津ICより約45km

- 駐車場: あり

- 期間: 通年(雨量が多い場合は通行止め)

- 問い合わせ: 0558-85-1056 (伊豆市観光協会天城支部)

天城隧道