東大寺 その魅力を探る

最終更新日 2024年3月24日

Contents

「金光明四天王護国之寺」

「奈良の大仏」として知られる日本最大の大仏が鎮座する東大寺は、聖武天皇が国の平安を祈って日本中に建立させた「国分寺」「国分尼寺」の中心的役割を担う「総国分寺」として建てられました。

東大寺建立当時は天然痘が流行り、政治の中枢にいて権勢を欲しいままにしていた藤原武智麻呂、房前(ふささき)、宇合(うまかい)、麻呂の四兄弟が相次いで亡くなり、ほぼ毎年起きる旱魃(かんばつ)によって食料飢饉に陥った上に、地震などの天災が重なって多くの人々が亡くなり、さらには内乱(藤原広嗣の乱)も起きるなど、国土不安、政情不安が続いていました。それらの治安と平安を祈って建立されたのが東大寺であり、大仏であったのです。

東大寺と大仏建立には多くの困難が伴ったと伝えられています。当初の予定地であった紫香楽の宮が不審火に見舞われ、計画延期、建立地変更を余儀なくされています。また巨大な大仏を建立するための資材や人材、特に技術者を集めるのに、時間がかかったことがわかっています。

また、今日のような化学的な知識が豊富でなかったこともあり、大仏鋳造の際に使用した水銀で中毒者が数多く出たことも文献に記されています。

そのようにして数々の苦難を乗り越え、東大寺と大仏は完成しました。752年(天平勝宝4年)4月9日、開眼供養会(天皇をはじめ多くの人々が手にする糸に繋がれた筆で高僧が大仏の目を書きいれ、魂を入れる儀式)が皇室、貴族及び一万人を越える僧が参列する中、盛大に執り行われました。

東大寺 南大門

台風で倒壊後、1199年(正治元年)に再建されました。宋から伝えられた建築様式といわれる「大仏様(だいぶつよう)」という様式で建築されています。水平材を多用した堅牢な構造と天井を張らずに、木材をそのまま装飾としているのが特徴。国宝に指定されています。

木造金剛力士立像

平安時代末期~鎌倉時代初期の仏師・「運慶」「快慶」の作として名高い、高さ8.4メートルの巨大な木像。左に「阿形(あぎょう・・・口を開けた像)」、右に「吽形(うんぎょう・・・口を閉じた像)」という通常の仁王像とは逆の配置になっています。

中門

東大寺 大仏殿

正式名称は東大寺金堂。大仏の鋳造が始まった年に建築が始まり、751年(天平勝宝3年)に竣工しました。建築には、畿内は勿論、北陸地方、中国地方、遠くは九州からも運ばれてきた縦横1尺(約30センチメートル)、長さ13尺(約3.9メートル)の木材が実に2万7000本以上も使用されたといいます。

文献によると、大仏殿を含めた東大寺の工事には材木知識(ざいもくのちしき)51,590人、役夫知識(やくぶのちしき)1,665,071人、金知識(こがねのちしき)372,075人、役夫(やくぶ)514,902人、あわせて2,603,638人もの人々が関わったといわれます。

大仏殿はその後、二度焼失し、現在の建物は江戸時代、1691年(元禄4年)に完成、1709年(宝永6年)に落慶法要(寺院などの完成を祝う法要)が行われたもの。建物の高さと奥行きは創建当時とほぼ同じですが、幅は創建当時(約86メートル)の約3分の2になりました。現在の大仏殿は正面の幅57メートル、奥行き50メートル、高さ47メートルとなっています。

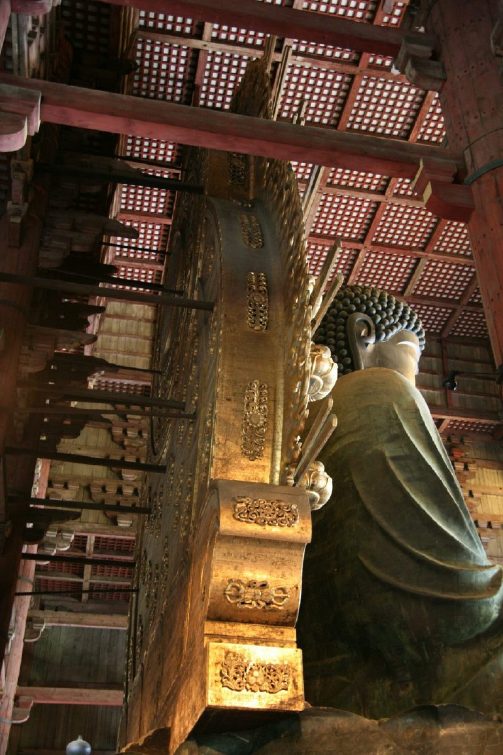

「奈良の大仏」

正式名称は盧舎那仏像。像の高さ約14.7メートルで日本一の大仏です。

大仏の右手と左手

奈良の大仏の結ぶ印は、「施無畏与願印(せむいよがんいん)」と呼ばれる施無畏印と与願印を組み合わせた印。手の平を正面に向ける施無畏印は「畏れる必要はない」という意味合いを、与願印は相手に何かを与える仕草を模したもので、読んで字のごとく「願いをかなえよう」という意味合いを持つといいます。

螺髪

「螺髪(らほつ)」と呼ばれる大仏の頭の上にある渦巻状の髪の毛。一つが直径約18センチメートル、高さ約30センチメートル、重さ約1.2キログラムという、白菜ほどもある大きなものです。頭上にその螺髪が、かつては966個(創建当初の数。現在は483個※)あるということからも、大仏像の巨大さを窺い知ることができます。独特の形状は、仏陀の特徴を表した三十二相八十種好(常人と異なる32の大きな特徴と80の細かな特徴)によるものだといわれます。

(※ 奈良の大仏の顔や頭の部分は、江戸時代に再建された際にあたらしく作り直されたもの。)

Japan web magazine’s recommend

東大寺 (とうだいじ) DATA

- 場所: 奈良県奈良市雑司町406-1

- 交通: 近鉄奈良駅より奈良交通バス市内循環線で約4分大仏殿春日大社前バス停下車、徒歩約5分

- 車で: 第二阪奈道路宝来ランプより約15分。または京奈道路木津ICより約15分

- 駐車場: 無(近隣のコインパーキング利用)

- 拝観料金:大仏殿・法華堂・戒壇堂へは大人600円、小人300円。セット券(大仏殿・東大寺ミュージアム) 大人(中学生以上)1,000円 小人 400円(大仏殿または東大寺ミュージアムにて購入可。)

- 拝観時間:

4月〜10月:大仏殿7:30~17:30 法華堂(三月堂)・戒壇院千手堂 8:30~16:00 東大寺ミュージアム 9:30~17:30 (最終入館17:00)

11月〜3月: 大仏殿8:00~17:00 法華堂(三月堂)・戒壇院千手堂 8:30~16:00 東大寺ミュージアム 9:30~17:00 (最終入館16:30)

☆ライトアップは例年7月中旬から9月下旬まで。7・8月 19:00~22:00 9月は18:00~22:00 - 問い合わせ: 東大寺寺務所/0742-22-5511

東大寺